在靜寂中……—賴靜「鏡語‧凝觀」近作中的可見與能見

撰文/白適銘

國立台灣師範大學美術系教授

日本京都大學美術史博士

午後的一陣微風,像是一隻無形的手,輕輕撩起紗簾,一幕正在上演的無聲劇碼,穿透台前與幕後。小日子,總是如此,旁若無人地瞬間流逝又驟然而起,你我之間,在尋找的歷程中不期而遇,也擦肩而過。這個空間,僅有四堵白牆、一面方鏡、三兩扇門窗,如此簡易,正如等待故事發生的無人場景,又像一匹長練,已然擺定局面,準備下筆落墨。在平凡無奇中,走過微熱的夏、灰白的秋、冷冽的冬與無聲的春,四季徒有其名,人跡杳然,唯有不期而遇的光影、遠處傳來的聲響、不斷移轉變幻的室外景物,在其隨機組合下,自然譜寫著一首首沒有韻腳的詩。

可視與不可視、能感與所感、動與靜、偶發與必然、隔絕與穿越、清楚與混雜,分別代表著不同的身體寓言,在依稀模糊的意識與無意識之間往返去來,引帶著呼吸、脈搏、肢體反應安適或焦躁的不同節拍,留下尚待解碼的生命傳說。然而,生命究竟是一種真實、現象,還是兩者兼具?瑰奇而紛呈的傳說,如何步上已然鋪設的軌道而自主運行?框架內外,憑藉何種力量得以穿梭兩端?人與外部環境的一切可能,何以維持平衡?繁華終有盡處,伊人是否安在?記憶與被記憶的主從關係,隱藏何種心理與物質的雙重文法?如何透過感知理解彼此,完成可能的定義?

法國現象學家梅洛龐蒂(Maurice Merleau-Ponty)曾言:「身體凝視萬事萬物的同時,也能凝視自己,並在他所見之中,認出能見能力的『另一面』」,亦即,人對這個「可見」世界的理解,來自於個人所及的「能見」範圍,透過凝視來貼近彼此,並向世界開放。又說:「他看見自己正在看,……這一種自我,並不向思維那樣穿透性的自我,……但這種自我,卻是從看者到他所看、從觸者到他所觸、從感覺者到所感者,透過混淆(confusion)、自戀、固著而形成。這種自我,掛搭在萬物之間,有正面也有背面,有過去也有未來……。」(《眼與心》,1961)

因此,人的身體既是被凝視的「可見者」(visible) ,同時又是回應外部的「能見者」(voyant),二者互為表裡,關鍵在於他/她所見、所觸及所感的內容。作為其結果,觀看世界等同於觀看自我,經由凝視,人與世界在有如鏡像反射的邏輯關係中,遇逢彼此。這種過程,經由(一)如同置身其中的模擬狀態—「混淆」、(二)回歸身體的感知及產生聯想—「自戀」,到(三)能見範圍及意義決定的瞬間—「固著」等不同階段。自我外存於萬物之間,萬物亦內存於自我之中,所有物象的主體,因而成為一種凝視與被凝視、可見與能見並存的媒介。

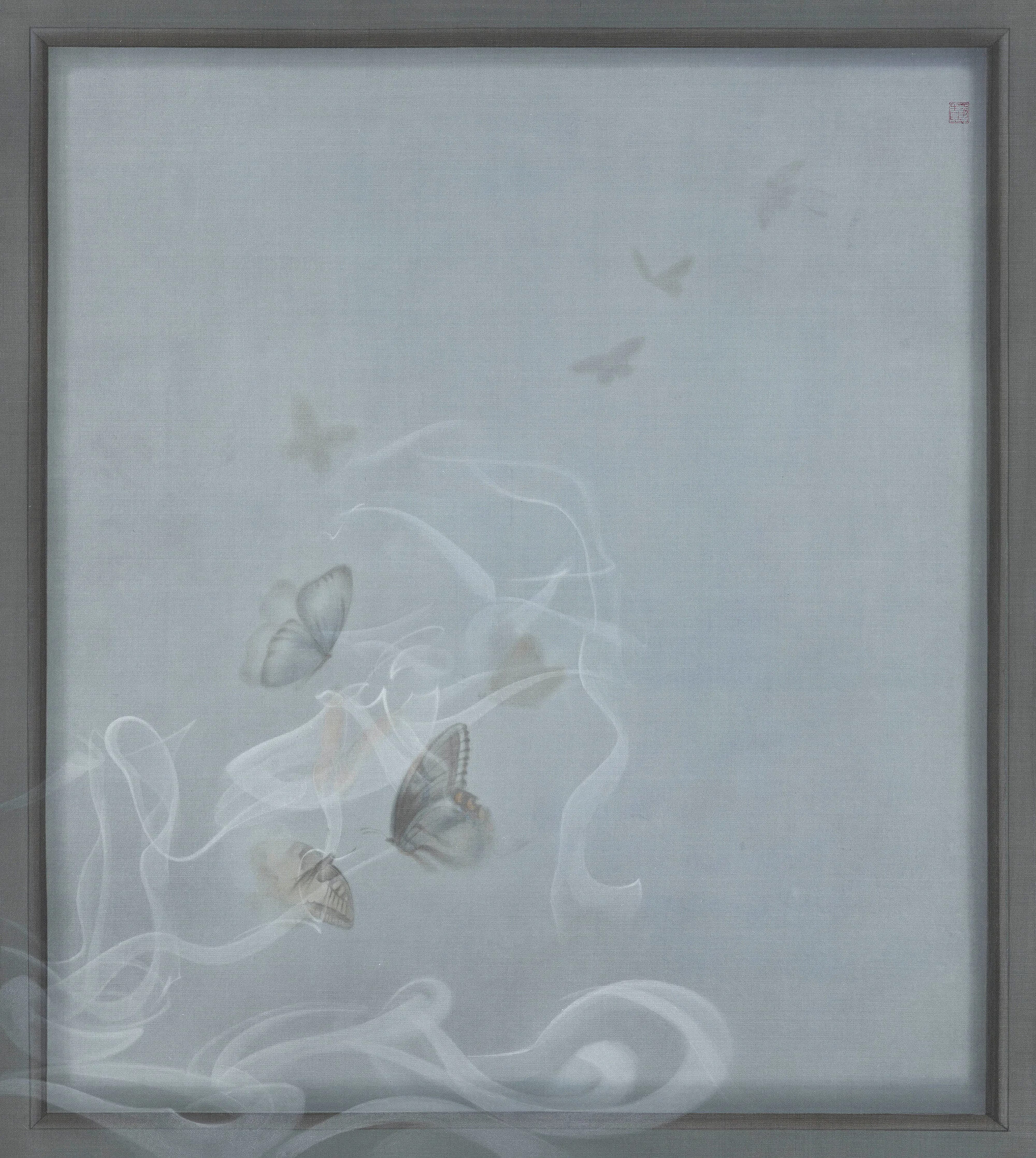

在近年創作中,賴靜意識性地透過「斗室」這樣別具私密性的場所與個人空間,以一種介乎現實與超現實、意識與潛意識之間的象徵性手法,布排有如劇場或舞台般的場景,探討日常時刻中發生、經過與目擊的種種場面,並置在場與旁觀、記述與現形,最終成為其溝通、回應外部世界的自傳性方式。在這個「可見」的舞台中,作者以唯一觀眾的身份,隱藏於畫面此端,其所凝視觀照的,則是通往框架彼端的如實景像,彼此間形成留白與實相、隱身與在場、凝視與被凝視等二律背反關係的劇烈反差,強化情緒或心理反應的視覺性張力。

種種場面,同樣被置於由純淨無瑕的素色牆面、如窗似鏡的矩形框架,以及百無聊賴的日常氛圍共構而成的關係中,顯得平靜無事,然而情況卻非如此,事實上正開展著一種奇譎、驚異而超乎理性的劇情,彷彿某個「事件」的事發現場,真相有待揭露……。此外,牆壁、框架以及由明滅光影和粉性色調所形構的在場氛圍,看似處於一個失去時間、空間設定的狀態,畫面中所有物質與視覺元素的關係,被統御於由凝視與被凝視的對話邏輯之中。在此種邏輯關係中,世界的距離近在咫尺又遠在天邊,虛實交錯卻各自獨立,透過作者自身的模擬、想像與決定,最終形成一種的「能見」場景,藉以趨近「事件」的真實。

然而,框架彼端刻正發生、上演的種種「事件」,究竟是什麼?是一種真實、現象,或兩者皆是?是生活日記的斷簡殘篇、手不盈握的虛無夢靨,抑或是過往記憶的重新搬演?透過玻璃、鏡面所呈現的物像,可能是折射自此端的虛影,同時又是現存於彼端的實景,難以辨識。此外,框架上被凝視與再現的物件,如昆蟲、鳥類、動物、紗簾、窗格、室內、植物、霧氣凝結與塗鴉等,以平貼或縮景的手法拉近彼此,反轉介面內外既有的物理性相對關係,形成凝視與被凝視的心理性絕對關係。例如,〈半夏〉中的粉蛾、〈竹影〉中的紗簾,像是處在貼近此端的介質之外,然其背後的影像卻反轉這樣的邏輯,實物被鏡像所取代。

鏡語,亦即映照於鏡面、玻璃中實景或虛影的敘事內容,並非只是靜態而被動的展現。例如〈影〉的半揭簾幕、〈念〉的淌流水氣、〈尋踪〉門框上端微開的門縫,象徵作者身體、意識的在場與介入,成為揭露事實的見證者或書寫者。其中,藉由古典挪用(如〈尋踪〉與〈雙喜圖〉、〈珍禽〉與〈寫生珍禽冊〉的動物、昆蟲)、空間再現(如〈光之隙〉的室內場景)、身體回應(如〈念〉的心型塗鴉)等手法,破除虛與實、物與我等有形界線,象徵作者意圖透過對物像的凝觀,發展鏡語般的視覺手法,並進而將其融匯成一部穿越時空、古今、物我等的無聲史詩,在靜寂中照見彼此,清新、雋永而耐人尋味。